目次

- CSRに対する基本的考え

- 理想の企業像と社会貢献

- (株)金谷ホテルベーカリーの現状

- (株)金谷ホテルベーカリーが社会貢献活動を行う理由

- 障害者施設の置かれた状況

- 概要

- 障害者自立支援法

- 障害者施設の課題

- 制度上(特に費用)の問題点(07年現在)

- 施設が自助努力する為の課題

- 職員の過酷な「感情労働」の課題

- 企業と施設の関係

- 企業の役割

- 施設の役割

- 企業・施設の責任者の役割

- CSR(福祉活動)の前提

- 具体的展開

- 具体例

- 社会福祉法人むくどり

- NPO法人ふれ愛の森

- 当事者、施設、地域社会にとってパン製造販売のメリット

- 障害者にとって

- 施設にとって

- 地域社会にとって

- 施設がパンの製造販売をする場合の心構え

- 具体例

- 最後に

I.CSRに対する基本的考え

1. 理想の企業像と社会貢献

現在CSRは会社全体の経営を包含した意味に使われるのが一般化してきており、ANNUAL REPORTをCSR REPORTとして発表する企業も増えています。理想的な企業像は企業のステークホルダーに対し社会的責任(CSR)を果たしつつ、ブランド力を付けた企業であると考えています。一部にはCSRを狭義の社会貢献と捉えている向きもありますが、あくまで会社全体の社会的責任とすべきと考えます。

近頃、その1アイテムである社会貢献(地域、福祉NPO活動)活動にも重点を置き運営する企業が増大しています。しかしその社会貢献をどのような位置づけにするか各社手探り、迷いの面も見受けられます。

社会貢献活動に関し※BITCの ピーター・デービス副理事長は次のように述べています。

「単なる寄付など慈善事業の考え方ではいけない。取り組みを通じ、自社製品の販売力やブランド力が上がり、有能な人材の獲得にもつながる投資活動の一つ、という戦略性が必要である。」(朝日新聞05年1月28日(金)朝刊)

※ 英国ビジネス・イン・ザ・コミュニティ・会員750社・英国で20年以上CSRの推進活動をしている団体

2. (株)金谷ホテルベーカリーの現状

大企業と異なり中小企業である弊社は資源の「人・物・金」のあらゆる面において脆弱であり、またステークホルダーに対して十分任務を果たしている状況にはありません。営利活動の業務を果たすのに精一杯で福祉を含めた非営利活動を行う余裕がないのが実情です。現時点で弊社はこの理想に程遠いところにありますが、いつの日かそう在りたいという理想を目指して歩んでいます。

3. (株)金谷ホテルベーカリーが社会貢献活動を行う理由

現在弊社は- 「社会福祉法人むくどり」(02年より)―東京都板橋区

- 対象は知的障害者

- 障害福祉事業・自立訓練・デイサービスセンター

- パン工房・喫茶イクトス

- 外販は(株)恒仁が展開

- 「NPO法人ふれ愛の森」(05年より)―栃木県日光市

- 対象は精神障害者

- 就労継続支援B型

- ふれ愛の森パン工房・るぽ スペースわたすげの里

営利を目的とする企業の立場、考えからすれば、経済性の面から見ても、生産性が低くなりがちな福祉関係に関与することを避ける企業も多くあると思います。中小企業の弊社が苦しい経営環境の中、福祉活動を行っていることに疑問をもたれ、本業に専念するようにとのご忠告をうけることもあります。一部には逆に弊社が福祉を食い物にして利益を上げていると邪推しているむきもあります。

しかし弊社内に障害者施設(以降施設と省略)の関係者、民生委員も在籍していていることもあり、社会の一員としてできる範囲で少しでも会社の営利活動以外の福祉の領域で、CSRの形で社会、地域、のため役に立ちたい気持ちを持っています。いわゆる弱小会社の「貧者の一灯」の気持ちです。

一方、社員 個人個人が、この活動を通じ福祉に関心を持ち、幅広く奥深い人間になってもらいたいと望んでいます。大企業、中小企業とかいった規模の大小、また経営的に余裕のあるなしではなく「志」をもってすれば、営利活動以外で少しでも社会のため役に立つことができると信じています。

経営に余裕があるときはCSR(社会貢献)活動はするが、余裕がなくなると止めてしまうということでは、日本社会にCSR(社会貢献)活動は根付かないと思われます。個人のボランティア活動や企業のCSR(社会貢献)活動が「貧者の一灯」として無数の個人、団体が継続的に動き出したときに、日本社会は「病んだ社会」から「健康な社会」「バリアフリーな社会」 「ノーマライゼーションの社会」へゆるやかに転換していくと考えております。

CSR(社会貢献)活動は、そのための即効薬ではありませんが、漢方薬のようにじっくりと確実に会社を変え地域社会を変えていくと考えております。

II.障害者施設の置かれた状況

1. 概要

従来施設の大半は人目を避け、人里はなれた場所にあり、ややもすると社会から離れた状況にあることが多くありました。社会の一員とはいえ、諸般の事情から施設は得てして孤立しがちでした。「健常者と障害者が共にいることがノーマルなことである」という考えのもと、現在施設が市街地に設置されることも多くなってきました。それによって福祉関係者と地域住民、社会との関わりが発生し、双方が本格的に社会のあり方を考える時代に入ってまいりました。

また特に障害者自立支援法が施行されてからは自助努力による運営が求められ、その重要性が増してきました。従来の補助金・寄付金依存体質では、なり行かない状況になり、自助努力するための運営面の強化が必要となってきました。

2. 障害者自立支援法の概要

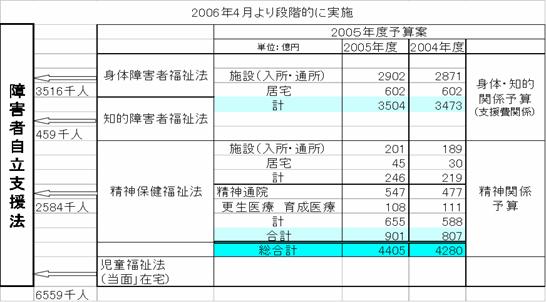

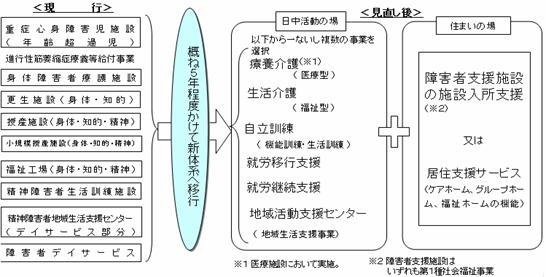

障害者自立支援法の施行に伴い4法が統合されました。概略は次表の通りです。現在内容の見直しが行われており流動的な面もありますが'11年の新体系移行を目指し準備に入っています。

1) 障害者自立支援法のポイント

- 1.障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編

- 2.障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供

- 3.サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実

- 4.就労支援を抜本的に強化

- 5.支給決定の仕組みを透明化、明確化

(厚生労働省/全国社会福祉協議会のHP「障害者自立支援法の円滑な施行に向けて」より抜粋)

2) 概念図(出展:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部)

- 1.対象人数及び予算

- 2.現行及び見直し後の内容

詳細は次のHPをご参照ください

厚生労働省(←リンク先 www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1.html)

厚生労働省/全国社会福祉協議会(←リンク先 www.shakyo.or.jp/pamphlet.html)

3.障害者施設の課題

1) 制度上(特に費用)の問題点(07年現在)

施設の立場から見ると従来は国からの支援費、補助金を如何に旨く獲得するかが腕の見せ所でした。現在でも不足分は官庁に補助金を支給してもらう、悪く言えば「お上に施しを願う」考え、方法は変わっておりません。

ご承知の通り国家財政も困窮な状況にあり、福祉予算も削減の方向にあります。従来の施設は親方日の丸的運営で、予算は100%消化が前提であり、運営努力で費用を削減し予算が余れば、翌年の予算が削減される構図になっています。大分改善されてきましたが改善途上にあり、まだ十分な状態ではありません。

しかし現在、障害者自立支援法の施行に伴い、福祉施設の予想以上の予算の削減により経営面を圧迫し厳しい状況にあります。将来を見据えどうするか思案のしどころです。

2) 施設が自助努力する為の課題

その一例で従来からも行われてきた障害者の作った商品・サービスの販売・提供があります。それをバザー等で販売しているうちは問題もありませんでした。しかし外販するとなると市場において厳しい競争にさらされ、太刀打ちできず、頓挫してしまいました。これは、障害者のレベルを基準に置いているところから、商品・サービスのお客様満足度(CS)が低く、消費者が義理に購入することがあっても、リピーターにならず販売不振になったことです。当然の成り行きでした。そのため購入者は障害者の関係者のコミュニティーの範囲を越えず、一般社会、地域から孤立した活動になっていました。その結果ジリ貧状態で一部を除いて、休業に近い状態になっていました。

一般企業は言うまでもなく・障害者施設においても同様、お客様満足度(CS)の高い商品・サービスを提供できるか否かが鍵であり、長続きの基本であると考えています。

3) 職員の過酷な「感情労働」の課題

CSRと次元が若干異なりますが、朝日新聞の天声人語('07年6月12日)でも指摘されたように「いちゃもん化社会」「モンスター親」等の関連で最近「肉体労働」「頭脳労働」とは別に「感情労働」という言い方がされています。福祉の現場で働く職員の仕事はまさに 「感情労働」の典型であり、喜びがある一方できびしい自制心が求められる仕事です。

- 1.過酷な「感情労働」条件の下、希望を持ち、やる気のある職員が精神的に疲弊し労働意欲が減退しつつあるということが最近問題化。

- 2.また厳しい労働に対して、低賃金であることなどにより、退職者が増化し、人材を集め難いこと。

III. 企業と施設の関係

1. 企業の役割

企業は一流の商品サービスを顧客に提供しその満足度(CS)の向上をはかり利益をあげステークホルダーに任務を果たすのが使命です。その通常業務に福祉活動を折込み、損益面を十分勘案しながらサポートすべきと考えます。それにより企業の販売も拡大していき、施設の売上も上がり双方に利益をもたらします。

2. 施設の役割

まず自助努力で運営を図れる体制、意識改革が必要です。そのため地域に溶け込む対策、施設から一歩外に出る活動、顧客満足度が高く市場で認められる商品・サービスを提供する必要があります。その結果売上げが拡大し、働く場作りが進み雇用を促進することになります。これには企業等専門家の強力なサポートが必要となります。結果的には利用者とその家族にとって生きがいを持って生活が出来る職場ができ、順調に行けば財政的な面で一助になります。

ひいては親が安心して旅立っていけるよう支援体制をつくることになります。

3. 企業・施設の責任者の役割

両者の責任者は双方に利益をもたらしながら、企業はステークホルダーの 繁栄、施設は利用者の幸せを実現するのが責務です。不利益をもたらすことは双方に対し、背任行為になるので整合性を持たせることが大切であると考えています。現在会社経営も施設運営もともに厳しい環境にあり、双方のトップの両肩には重く責任がのし架かっています。

社会システムの中に福祉施設・活動を組み込ませ、アジャストし、展開・実施していくことが肝心です。そのためにも一般の社会生活経験者の参画、その知恵が必要不可欠の条件です。その結果、施設は、行政の補助金、寄付依存体質から少しでも脱却し、自立していける道が開けることになります。

弊社の幹部は企業と施設の責任者を兼務して双方の架け橋となり、双方に利益をもたらす活動を目指しています。

4. 社会貢献(福祉)活動の前提

企業、施設双方にとって有益となり継続して活動することが前提です。双方負担になっては長続きしません。

前述したように企業が利益の出たときに限り福祉活動をするのであれば、バブル時期のメセナ活動と同じになり先細りになってしまいます。また施設は周囲に依存するだけでなく、自助努力の姿勢で臨むことにより、周囲の協力が得られ、継続していけると考えています。

IV. 具体的展開

1. 具体的内容は次の通りです。

企施設では諸々事業を展開していますがここではパン事業をご紹介致します。

1) 社会福祉法人むくどり

設備としてパン工房、喫茶イクトス、外販専門会社を持っています。ベテランのパン職人、営業マン、支援員、ボランティアが中心となり利用者(所属する知的障害者のこと)の更生を図っています。この活動を通じ地域との交流を図かりながら「イクトス」ブランドで商品を拡販しています。現在(株)金谷ホテルベーカリーより冷凍生地の供給を受け、指導を受けながらイクトスで焼成し、製造販売しています。将来的には一部を除き仕込から一貫生産する計画です。

ブランドは「金谷ホテルベーカリー」ブランドに依存せず、今後も「イクトス」ブランドを貫きそれを確立していく予定です。詳細は社会福祉法人むくどりのHPをご参照ください。

2) NPO法人ふれ愛の森

「金谷ホテルベーカリー」の販売店を日光市内の幹線道路沿いに開店し、支援員、ボランティアがメンバー(所属する精神障害者のこと)と共に「金谷ホテルベーカリー」から卸したパン、クッキーなどを直売したり、宅配したり又は市役所や民間企業の昼休みに出張販売等を行っており、軌道に乗りつつあります。将来は焼成部門を持つ製造販売ができる体制を視野に入れています。またパンの販売だけではなく、従来弊社が外注していたDMの袋詰め、発送業務をふれ愛の森のもうひとつの事業所である「わたすげの里」にて受託しています。

詳細はNPO法人ふれ愛の森のHPをご覧ください。

2. 当事者、施設、地域社会にとってパン製造販売のメリットは次の通りです。

- 1) 障害者にとっては

- 1.工程が長く職務が多岐に亘り、利用者の程度の差により職務・作業があること。

- 2.成型のできる利用者には、創造の喜びが味わえること。

- 3.販売・接客ではお客様との会話もでき、人の輪も広がること。

- 4.販売活動が家族、利用者の共通の目標になり生きがいとなること。

- 5.外販をかねて、晴・雨天にかかわらず、室外に出られ、ドライブが楽しめること。障害者にはドライブ好きが多い。

- 2) 施設にとっては

- 1.他の作業に比較して利益率が高いこと。

- 2.作業指導のカリキュラムとして、清潔で業務が多岐にわたること。

- 3) 地域社会にとっては

- 1.お店での販売や宅配という業務を通して、障害者と地域社会が自然に交わることになり、ノーマライゼーションを確実に進めていくことになる。

3. 施設がパンの製造販売をする場合の心構えとしては次の項目を重点においています。この前提としベテランのパン職人、営業マン、支援員、ボランティアの参画が必須です。項目の中には製パン会社と共通するものもあります。

- 障害者自身にハンディがあるので、一般企業以上に顧客満足度の高い一流の商品、サービスを提供することを目指すこと。

- QCD(品質・コスト・デリバリー)及び時間、サービス等は障害者のレベルに合わせるのではなく、社会の動きに合わせ展開すること。

- 味がポイントであり、地域で一番おいしいパンを提供し、くちコミによりリピーターを増やし来客数の増加を目指すこと。

- 障害者及び施設の商品であることを「売り」にする販売はしないこと。

- お客様に食べ飽きない商品を提供すべく、新商品の開発等工夫をすること。

- 販売、及びサービスの提供先は一般の消費者をターゲットとし、障害者の身内への依存は最小限に止めること。

V. 最後に

- 「社会福祉法人むくどり」の開設準備段階に、担当窓口の東京都福祉部から今後、毎年補助金を計画的に削減するので自助努力をするよう指導をうけました。その対応策として資金稼ぎが必要との判断から収益事業の検討を重ねました。リサイクル、クリーニング店の受付、清掃業務、仕出し弁当屋、パンの製造販売等が候補にあがりました。当初はCSRの概念も一般的ではありませんでしたが、東京都に承認を受け企業と施設をジョイントさせ、まずパンの製造販売をスタートしました。先例も少なく暗中模索で今日に至っています。パン事業はもう一歩のところまできていますが、一般企業でも成功が難しい時代にあって当然のこととは思いますが、他の事業も含めなかなか芽が出ないのが実情です。できたらパン事業以外で2~3の事業ができることを願っています。

- その後「NPO法人ふれ愛の森」が日光市(当時今市市)の福祉関係者の協力により「むくどり」を参考にしながら、観光客対象の「金谷ホテルベーカリー」の店舗を幹線道路沿いに開設しました。またパンの販売だけではなく、従来弊社が外注していたDMの袋詰め、発送業務を受託しています。自立度の高い精神障害者が主体のこともあり、市の協力、親の熱意、ボランティアの協力を得て活動が着実に拡大しています。

- 現在施設でできる仕事を探しています。ありましたらご連絡頂けたらば幸甚です。

- 本文は弊社の幹部が福祉団体の幹部を兼ねていることから、あえて両者の立場に立脚し記述しました。先行き不透明で暗中模索、手探り状態です。まだまだ発展途上中ですが私どもの考えをご理解頂きまた何かの参考になればと、可能な限り詳細に記述しました。

- なお最近、「障害者」を「障がい者」と表現する動きもあります。新しい問題提起と考えておりますが、本文は「障害者」という表現を使用させていただきました。

- 誤り、お気づきの点が多々あろうかと存じます。ご教示頂きたく宜しくお願い申し上げます。

2007年8月1日現在

- 朝日新聞【天声人語】2007年06月06日(水曜日)付

- 作家の藤沢周平さんは若いころ、郷里の山形で中学教師をした。戦後間もなくのこと、教師は地域で「無条件に尊敬されるか敬遠されるか」の存在だったと回想している。外部から雑言が聞こえることは、まずなかったそうだ。

いまは、理不尽な要求をする一部の親が、先生を追いつめていると聞く。気兼ねなく学校に物を言うのは大切なことだ。だが「ある子の学校での様子を、毎晩1時間半も電話で説明させられた」といった多くの実例からは、先生の悲鳴が聞こえてくる。モンスター親」と、教育の現場ではひそかに呼ぶ。そんな親たちいわく、

能力不足の担任を替えろ/

部活動のユニホームは学校で洗って/

うちの子を正選手にしろ......。

これを執拗(しつよう)にやられては、先生は参ってしまう。教委も対応に乗り出した。岩手県は、注文の多い親を「溺愛(できあい)型」「(プライドの高い)自己愛型」「愉快犯型」など10に分類して処する手引書を作った。刺激せず、ていねいに。お客様相手さながらの慎重なマニュアルから、ことの深刻さが浮かび上がってくる。

「学校は自分が40分の1だと初めて学ぶ場所」と、作家の高村薫さんが他紙で語っていた。みんなで成長するための大事な公共空間である。そのことを親も一緒に学ぶ必要があろう。

藤沢さんは、当時の学校を「バリアーに包まれた閉鎖社会」だったと書いている。風通し良く外部から聞こえる雑音は、学校にとって貴重な羅針盤だろう。だがそれも「騒音」となれば、耳をふさぎたくなるだけである。 - 朝日新聞【天声人語】2007年06月12日(火曜日)付

- 学校の先生に理不尽な文句をならべる「モンスター親」について先週書いたら、いくつか便りをいただいた。

学校ばかりでなく、いたる所に同類の横行があるらしい。

ある薬局の薬剤師は客に処方する際、話し方が気に食わないと怒鳴られた。心ならずわびつつ、口まで出かかる「何様ですか」をのみ込むことが、最近は増えているそうだ。「会社万葉集」(光文社)にあった切ない歌を思い出した。〈わたくしの正しき事は主張せず客の激しき言葉に耐へゐる 山口英子〉。

「感情労働」という言葉を、最近、耳にすることがある。自分の感情をひたすら押し殺して、相手に合わせた態度と言葉で対応する。きびしい自制心を求められる仕事のことだ。「肉体労働」「頭脳労働」に並ぶ言葉らしい。

かつては旅客機の客室乗務員が典型とされていた。だがここにきて、看護や介護を含むサービス業全般に、その要素が広まってきた。身勝手がはびこり、多くの人が「堪忍袋」の酷使を強いられている。

スーパーのレジに1日立てば「いま」が見えますよ。そんな便りも届いた。しかし、客として理不尽を言う人が、仕事では客に理不尽を言われる立場にいることもあろう。そしてまた、その客も......。弱い立場の者をストレスのはけ口にする、やるせない「堂々巡り」が透けて見える。

いまを称して「いちゃもん化社会」と呼ぶ学者もいる。堪忍袋の緒には限度がある。感情労働者の「燃え尽き」も心配されている。お互いに「モンスター」にはなりたくないものだ。